…aber EVU’s wollen den Netzausbau in Deutschland bremsen.

„Hallo Niedersachsen“ berichtete am 21.5.2025: „Die Energiewende ist eins der wichtigsten Projekte beim Klimaschutz. Bis 2030 will die Bundesregierung erreichen, dass 80 Prozent des in Deutschland erzeugten Stromes aus erneuerbaren Quellen kommt. Dazu wurden konkrete Ziele gesetzt, doch der Erfolg ist durchwachsen. Dieses Jahr sollten nach Plänen der Bundesregierung Windkraftanlagen mit einer Leistung von 9,2 Gigawatt gebaut werden. Die bisher errichteten Anlagen haben eine Leistung von 1,2 Gigawatt, also etwa 14 Prozent der Zielvorgabe. Bei der Solarenergie sollten 2025 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 18 Gigawatt dazugebaut werden. Mit 5,2 Gigawatt erreichen die bisher gebauten Anlagen etwa 29 Prozent der Zielvorgabe.“

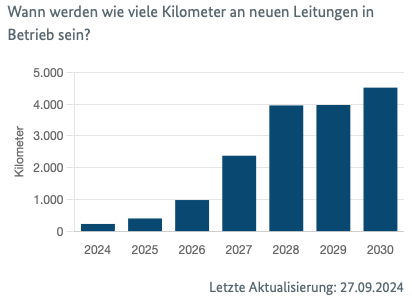

Angaben der Bundesnetzagentur

Die Bundesnetzagentur schreibt aus ihrer Internetseite: „Damit das deutsche Übertragungsnetz den Anforderungen der Energiewende gerecht wird, muss es umfangreich ausgebaut werden. Die Bundesnetzagentur gibt hier einen knappen Überblick zum aktuellen Stand und zu den erwarteten Fortschritten der Genehmigungsverfahren beim Stromnetzausbau in eigener Zuständigkeit.

- Insgesamt beläuft sich der Bedarf beim Netzausbau auf rund 16.800 km Hochspannungsleitungen. Die Bundesnetzagentur ist für etwa 9.600 km davon zuständig.

- Davon sind bislang für 3.608 km Leitungen die Verfahren vollständig abgeschlossen.

- Bis Ende des Jahres 2025 sollen es rund 4.400 km werden.

- Mit der Genehmigung einer Leitung (Planfeststellungsbeschluss) wird der genaue Verlauf einer Leitung festgelegt und der zuständige Netzbetreiber darf mit den Baumaßnahmen beginnen.“

Optimistisch erwarteter Stromnetz-Ausbau in Deutschland. Quelle: Bundesnetzagentur

Position von EVU und BDI

Aber der Bundesverband der Deutschen Industrie wie auch die Chefs von RWE und Eon sprechen sich nach einer Meldung des Handelsblattes vom 21.03.2025 dafür aus, das Tempo beim Ausbau der Solar- und Windenergie sowie des Stromnetzes deutlich zu verlangsamen. Denn der Strombedarf in Deutschland steigt nicht so schnell wie erwartet. Den Kritikern zufolge könnte ein gebremster Netzausbau – in Kombination mit einigen weiteren Maßnahmen – Einsparungen in Höhe eines dreistelligen Milliardenbetrags bringen.

Laut RWE-Chef Markus Krebber könne es nicht darum gehen, einmal gesetzte Ziele zu erreichen, stattdessen müsse dort gebaut werden, wo es sinnvoll und günstig ist. Eine BDI-Studie geht konkret von 370 Milliarden Euro Einsparpotential bis 2035 aus. Die Strompreise für Industrie und Verbraucher würden demnach um 20 Prozent sinken [7].

Tatsächlich häufen sich Appelle, das Ausbautempo zu drosseln. Denn die steigenden Kosten der Energiewende drohen Deutschland zu überforden. Die Ariade-Studie [8] ermittelte, dass der klimaneutrale Umbau des Energiesystems Investitionen von 116 bis 131 Milliarden Euro pro Jahr erfordert, was etwa 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von 2024 entspricht.

Meldungen der EU und IEA

Aus Anlass des Stromausfalles in Spanien und Portugal anbei eine Zusammenstellung aktueller Meldungen über den Netzausbau in Europa:

Bereits im vergangenen Jahr berichtete der Think Tank Ember [1], dass die Netzinvestitionen in Europa hinter den erneuerbaren Zusätzen zurückbleiben und ein Mangel an Übertragungskapazitäten die Energiewende verzögern könnte. Europa muss die Netzinvestitionen deutlich ankurbeln und die Planungsprozesse vollständig an die neue Realität der Energiewende anpassen.

Auf globaler Ebene ist die Situation so ziemlich die Gleiche. Nach Ansicht der Internationalen Energieagentur (IEA) [2] warten Tausende von Gigawatt erneuerbarer Energie in einer Warteschlange an den Netzanschluss.

„Dies zeigt, dass die Netze zu einem Engpass für Übergänge zu Netto-Null-Emissionen werden“, sagte die IEA und stellte fest, dass boomende Investitionen in erneuerbare Energien im Gegensatz zu kaum veränderten Ausgaben für Netzresistenz und Erweiterungen, die in den letzten zehn Jahren bei etwa 300 Milliarden Dollar pro Jahr statisch waren. Das ist zu wenig, um Netze zu unterstützen, die für den Ausbau von mehr erneuerbaren Energien erforderlich sind.

Die Europäische Kommission schätzt [3], dass 2,265 Billionen Dollar (2 Billionen Euro) bis 2,6 Billionen Dollar (2,3 Billionen Euro) erforderlich sind, um den Netzbedarf bis 2050 zu decken, wie eine Überprüfung der EU-Stromnetze durch den Europäischen Rechnungshof Anfang dieses Jahres ergab.

„Der Erfolg hängt von der Bewältigung wichtiger Herausforderungen ab, einschließlich der Koordinierung der Netzplanung in der gesamten EU, der Straffung der Genehmigungsverfahren und der Bekämpfung von Ausrüstungs- und Arbeitskräftemangel“, sagte der Europäische Rechnungshof (ECA) – zum Thema Optimismus – in dem Bericht.

„Ein großer Teil des EU-Stromnetzes stammt aus dem letzten Jahrhundert: Fast die Hälfte der Verteilerleitungen sind über 40 Jahre alt“, sagte Keit Pentus-Rosimannus [3], das für diese Überprüfung zuständige ECA-Mitglied. „Um die Wettbewerbsfähigkeit und Autonomie der EU zu gewährleisten, brauchen wir eine moderne Infrastruktur, die unsere Branche unterstützen und die Preise erschwinglich halten kann.“

Allein in diesem Jahrzehnt benötigt die EU kumuliert 660 Milliarden Dollar (584 Milliarden Euro) an Netzinvestitionen [4]

Diese „fehlende Verbindung“ zwischen dem Boom der erneuerbaren Energien und dem Anschluss und der Übertragung sauberer Energie an die Verbraucher sowie die Notwendigkeit viel höherer Investitionen in die Batteriespeicherung rückte in die grüne Energiedebatte nach dem massiven Stromausfall in Spanien letzte Woche.

Verzögerungen bei der Netzentwicklung haben einen Rückstand von über 800 GW Wind- und Solarkapazitäten verursacht, die auf eine Verbindung in Europa warten, fast doppelt so hoch wie die aktuelle Versorgung, schrieb Allianz Research [5] anderthalb Monate vor Europas größtem Stromausfall in Spanien.

Die EU muss auch grenzüberschreitende Stromanschlüsse verbessern, um die Netze flexibler zu gestalten und es den Ländern zu ermöglichen, bei Bedarf Strom von Nachbarn zu importieren. Die EU hat ihr Verbindungsziel bis 2030 auf mindestens 15% angehoben [6], gegenüber einem früheren Ziel von 10 %. Das bedeutet, dass ein EU-Mitgliedstaat bis zu 15% des Stroms, den er verbraucht, von einem oder einem seiner Nachbarn importieren kann.

Bis Anfang 2025 hatten insgesamt 14 der 27 EU-Länder das Ziel 2030 überschritten und 5 Länder lagen über der Schwelle von 10%, während 8 Länder immer noch unter dem vorherigen Ziel von 2020 lagen.

„Wenn pünktlich abgeschlossen, sollen die in der Pipeline befindlichen Verbindungsprojekte die Interkonnektivität weiter verbessern, aber in einigen Regionen sind mehr Verbindungen erforderlich, insbesondere angesichts der steigenden erneuerbaren Erzeugungskapazitäten“, so die EU [6].

Quellen:

[2] https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions/executive-summary

[3] https://www.eca.europa.eu/en/news/NEWS-RV-2025-01

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023DC0757

[6] https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en

[8] https://ariadneprojekt.de/publikation/report-szenarien-zur-klimaneutralitat-2045/