Wie…lange…noch?

Erinnern Sie sich? Im Energiekonzept der Bundesregierung vom 28. September 2010 hieß es:

„Wir streben an, bis 2020 den Stromverbrauch gegenüber 2008 in einer Größenordnung von 10 % und bis 2050 von 25 % zu vermindern.“

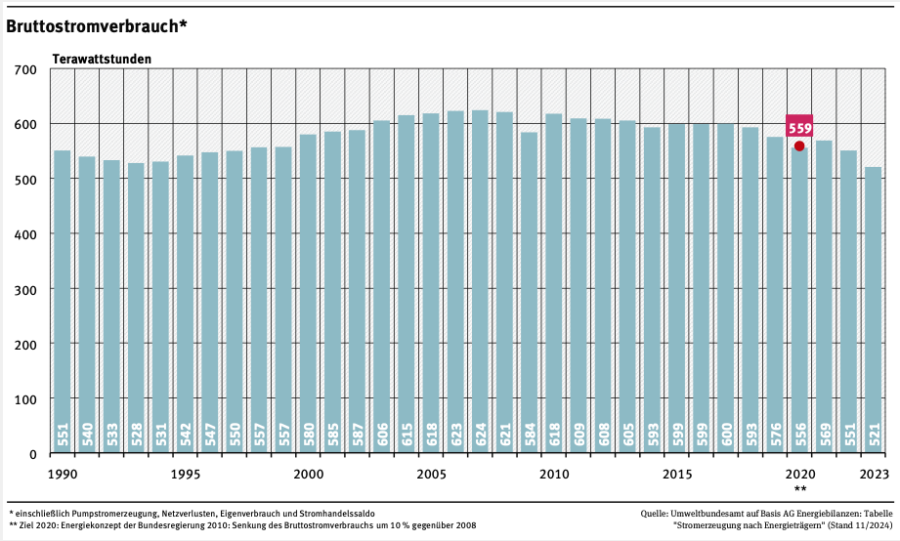

Nun, die Senkung des Stromverbrauchs bis 2020 wurde tatsächlich erreicht (Abb.). Aber zu welchem Preis? Zum Preis einer gewaltigen Deindustrialisierung, die noch längst nicht abgeschlossen ist. Klingt die politische Absicht im Energiekonzept heute nicht geradezu höhnisch?

„Deutschland soll in Zukunft bei wettbewerbsfähigen Energiepreisen und hohem Wohlstandsniveau eine der energieeffizientesten und umweltschonendsten Volkswirtschaften der Welt werden.“

Schon im Bericht aus 2017 argumentierten wir: Der vorgegebenen Verminderung des Stromverbrauches steht entgegen, dass Strom immer mehr Aufgaben übernehmen muss. Die angestrebte Elektrifizierung der Industrie und vom Bund finanziell geförderte Elektromobilität oder die als Speicherform angedachte „Power-to-Gas“-Technik, wenn sie denn tatsächlich trotz mangelnden Wirkungsgrades eingesetzt werden sollte, werden den Strombedarf steigern.

Von dem enormen Strombedarf für Luft-Wärmepumpen oder Elektrolyseure zur Wasserstofferzeugung war zu dem Zeitpunkt noch nicht die Rede. Ebensowenig vom Strombedarf der Digitalisierung oder die KI-Anwendungen.

Der jetzt von der Bundesnetzagentur (BNetzA) veröffentlichte Bericht zur Versorgungssicherheit [1][2] zeigt die gewaltigen Herausforderungen, vor denen Deutschland jetzt steht. Der Strombedarf wird bis 2035 von heute rund 550 Terawattstunden auf etwa 725 TWh ansteigen. Je nach Szenario benötigt Deutschland bis 2035 zwischen 22 und 35,5 Gigawatt an neuen „steuerbaren Kraftwerken“ – in der Praxis primär moderne Gaskraftwerke. Das entspräche 44 bis 71 Anlagen in der 500-Megawatt-Klasse. „Steuerbare Kraftwerke“ ist die Umschreibung für grundlastfähige Kraftwerke, also künftig ausschließlich Erdgas-Kraftwerke nach endgültigem Ausstieg aus der Kohle. Kraftwerke, die weiterhin CO2emittieren und die Hauptsäule der Versorgungssicherheit sein werden, trotz des weiteren Ausbaus der Windenergie- und Solaranlagen. Ohne neue „steuerbare“ Kraftwerke drohen Versorgungslücken.

Neben Erdgas-Kraftwerken nennt der Bericht noch andere Optionen für steuerbare Leistung, die jedoch nur begrenzt ausbaufähig sind:

- Kohlekraftwerke könnten theoretisch länger laufen, falls sich keine Investoren für neue Gaskraftwerke finden. Das wäre jedoch klimapolitisch höchst umstritten.

- Biomasse- und Abfallkraftwerke sowie Pumpspeicher können ebenfalls einen Beitrag leisten, sind aber nur begrenzt ausbaufähig.

- Auch industrielle Flexibilitäten, bei denen Unternehmen ihre Produktion an das Stromangebot anpassen, werden berücksichtigt. Ihr Potenzial ist jedoch ebenfalls limitiert.

So notwendig die bis zu 71 Erdgas-Kraftwerke sein werden, die Bundesregierung steckt in einem ernsten Dilemma, denn bisher finden sich kaum Investoren, die ohne Subventionen neue Gaskraftwerke bauen würden. Zu hoch sind Kosten und Risiken, denn deren Betrieb wäre nur zum Ausgleich fehlenden Wind- und Solarstroms notwendig, was mangelnde Wirtschaftlichkeit zur Folge hätte.

Erst jüngst forderte die BNetzA einen „sparsamen Verbrauch“ des Erdgases, weil bereits in der gegenwärtigen Situation Unsicherheiten im Gas-Import nicht auszuschließen seien. Umso fragwürdiger ist eine ausreichende Gasversorgung für den Betrieb der neuen Gas-Kraftwerke.

Wie dramatisch sich die Stromversorgungs-Situation entwickelt und was sie den Stromverbrauchern abverlangt (Stichwort: Flexibilität), verdeutlicht folgender Absatz aus der Zusammenfassung des Berichtes [1]:

Die Modellergebnisse des Zielszenarios zeigen, dass die Versorgungssicherheit am Strommarkt unter den getroffenen Annahmen nur gewährleistet werden kann, wenn die gesetzten Ausbauziele fristgerecht erreicht werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn der notwendige Kraftwerkszubau erfolgt und die Möglichkeiten zur Flexibilisierung des Stromverbrauchs deutlich erweitert werden. Bei diesen Flexibilitäten handelt es sich u.a. um preissensitive Verbraucher (Nachfrageflexibilitäten), die in der Lage sind, ihren Elektrizitätsbedarf bzw. ihre Nachfrage zeitlich zu steuern. Hierzu gehören vor allem neue Verbraucher wie Elektroautos, Wärmepumpen oder auch Elektrolyseure, die ihren Strombezug preisabhängig anpassen können. Dies schließt zudem Industrieunternehmen ein, die sich bei Wahrung ihrer Produktionsprozesse und ökonomischen Randbedingungen preislich am Markt optimieren und damit auf die Knappheitssignale der Stromhandelsmärkte reagieren. Daneben gehören auch Speicher dazu, die durch ihre Flexibilität am Strommarkt optimieren und in Knappheitszeiten damit einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten – insbesondere in kurzen Zeiträumen, in denen Speicher als steuerbare Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Erneut rächen sich drei Kardinalfehler der Bundesregierung in der „grünen“ Energiepolitik:

- Verbot der Schiefergasförderung, über das Deutschland reichlich verfügt (Fracking!)

- Ausstieg aus der Kernenergie für die CO2-freie Stromerzeugung, die vor allem die stets geforderten Kriterien sicher, preisgünstig und umweltverträglich erfüllt.

- Das Fehlen einer bezahlbaren Energiespeicherung mit einer für die Versorgungssicherheit ausreichenden Kapazität.

Quellen: