Eine kritische Auseinandersetzung mit der Zusammenfassung des Monitoringberichtes [1]

Wenn zu Recht erkannt wird, dass „die deutsche Energiewende an einem Scheideweg steht“ und „eine ehrliche Bestandsaufnahme für unumgänglich“ gefordert wird, dann gehört dazu vorrangig eine ergebnisoffene Prüfung des Einflusses der vom Menschen erzeugten CO2-Emissionen auf das Klima respektive auf die Erdtemperatur. Auch wenn dieses Thema nicht in den Kompetenzbereich des BMWE fällt. Die verfolgte Klimaneutralität ist wegen ihrer in erster Linie wirtschaftlichen Folgen exakt die Ursache für den Scheideweg. Dieses umso mehr, nachdem die USA die Aufhebung der Gefährdungsfeststellung für CO2 angekündigt haben sowie die EPA die Pflicht zur Meldung der CO2-Emissionen abschaffen wird und die „Papers for Policymakers“ der IPCC in mehrfacher Hinsicht wissenschaftlich widerlegt wurden (zum Beispiel hier, hier, hier, hier).

Wenn die Bundeswirtschaftsministerin aus Koalitionsgründen ausschließlich die problematischen Folgen der bisherigen Energiepolitik angeht, muss man wohl Verständnis aufbringen. Gleichwohl bleibt das Ziel der Klimaneutralität ein Giftstachel in der Energiewende, was auch in der folgenden Aussage zum Ausdruck kommt:

„Die Umsetzung des Ziels der Klimaneutralität stellt uns vor große Herausforderungen in der Energie- und Industriepolitik. Eine einseitige Fokussierung auf bestimmte Technologien oder Definitionsfragen – wie beim „grünen Wasserstoff“ – blockiert Innovationen, verhindert flexible Angebotsstrukturen und bremst die wirtschaftliche Entwicklung.“

Umso wichtiger ist, dass folgender Feststellung Beachtung geschenkt wird:

„Wir sind nicht allein auf der Welt. Daher müssen unsere Anstrengungen auch beim Klimaschutz stärker in den europäischen und internationalen Kontext eingebettet werden. Das beinhaltet neben der Anrechnung von negativen Emissionen auch die Anerkennung von ernsthaften und nachvollziehbaren Klimaschutzmaßnahmen in anderen Ländern.“

„Maßstäbe“ aber bilden vielmehr die Länder China, USA und Indien mit den weltweit größten CO2-Emissionen, mit zusammen mehr als 50 Prozent, ohne gegenwärtige Ambitionen zur Emissionsreduzierung. Das deutsche Reduktionsziel ist gegenüber den Emissionen allein in diesen Ländern bedeutungslos.

Zutreffend ist die Kritik an der bisherigen Energiepolitik mit der Feststellung:

„Die Annahme, dass Strom aus erneuerbaren Energien praktisch zum Nulltarif zur Verfügung gestellt werden kann, ist bei Berücksichtigung des Gesamtsystems falsch – durch diese verkürzte Sichtweise entstehen enorme wirtschaftliche Risiken. Photovoltaikanlagen und Windkrafträder produzieren nur, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Da der Strom aber unabhängig davon immer gebraucht wird, reichen die erneuerbaren Energien allein nicht aus – das Resultat sind hohe Investitionen in das gesamte Stromsystem, vor allem in Infrastruktur, Speicher, Netzausbau und Backup-Kapazitäten, die für eine verlässliche Stromversorgung erforderlich sind. Hinzu kommen enorme Kosten für Netzengpässe (Abregelung, Redispatch), die entstehen, wenn die Netze den erzeugten Strom nicht aufnehmen und transportieren können. All diese Kosten verteuern unser Energiesystem und müssen letztlich von Verbrauchern und Unternehmen über die Stromrechnung bezahlt werden. Der Staat wiederum muss beim Versuch, soziale Tragfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, in immer höherem Umfang aus Haushaltsmitteln gegensteuern.

Eine weitere Folge der ungesteuerten Stromproduktion der erneuerbaren Energien sind teure Überschüsse, die – häufig subventioniert – ins Ausland exportiert werden, während für die Verbraucher und Unternehmen im Inland die Preise und die Unsicherheit steigen. Gleichzeitig beeinflussen die Kosten des aus dem Ausland importierten Erdgases die Produktionskosten unserer Gaskraftwerke und damit auch unsere Strompreise (Merit-Order-Effekt). Hinzu kommt die unzureichende Erschließung und Integration von Flexibilitätspotenzialen im Markt, da Preissignale, Digitalisierung und Smart-Meter-Rollout bislang nicht konsequent genutzt bzw. umgesetzt wurden und Betreiber von Windkraft- und Photovoltaikanlagen aufgrund des Förderregimes keinen Anreiz haben, sich um die Flexibilität ihrer Kunden zu kümmern.“

Auf der Basis dieses Analyseergebnisses sind die „zehn wirtschafts- und wettbewerbsfreundlichen Schlüsselmaßnahmen“ des Monitoringsberichtes [1] zu beurteilen:

- Ehrliche Bedarfsermittlung und Planungsrealismus

„Entscheidungskriterium in der Zukunft sind die Systemkosten. Also, die Summe aus den Kosten für Erzeugung, Netze, Speicher und Versorgungssicherheit. Dabei muss gelten: Wir bauen nur so viel zu, wie wir tatsächlich brauchen und es ökonomisch effizient ist. Wir vermeiden so ineffiziente Überkapazitäten. Ausbaupfade für erneuerbare Energien und Netzinfrastruktur sollen sich an realistischen Strombedarfsszenarien orientieren“…

Entscheidungskriterien müssen dringend auch wieder ein uneingeschränkter Naturschutz werden. Der zukünftig steigende Strombedarf darf nicht durch weiteren Zubau an Windenergie- und Solaranlagen gedeckt werden, der zu weiterer Verschandelung unserer Landschaften führen würde und überdies bereits aktuell mit steigender Intensität und Häufigkeitzu Überschussstrom führt mit der Folge eskalierender Netzinstabilität.

- Erneuerbare Energie markt- und systemdienlich fördern

„Das künftige Förderregime für erneuerbare Energien erfolgt system- und marktorientiert. Das bedeutet: die konsequente Abschaffung der fixen Einspeisevergütung sowie die vollständige Beendigung der Vergütung bei negativen Preis“…

Deutlicher wäre eine Aussage zur Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Grundsätzen. Beim Ausbaustand der erneuerbaren Energien sind staatliche Fördermaßnahmen nicht mehr erforderlich, vielmehr müssen sich diese Energien im Wettbewerb bewähren. Wichtig sind insbesondere eine Streichung des Vorrangs von Wind- und Solarstrom vor fossiler Stromerzeugung und Maßnahmen, damit Überschussstrom nicht zu Lasten der Verbraucher gehen.

- Netze, erneuerbare Energie und dezentrale Flexibilität synchron ausbauen

„An dem Ziel, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch 2030 auf 80 Prozent zu steigern, halten wir fest. Mit einer Weiterentwicklung der Instrumente für die räumliche Steuerung des Ausbaus von Erneuerbare-Energien-Anlagen und Speichern kann laut Studienlage der Anschluss der Anlagen beschleunigt, die nutzbare Einspeisung erhöht und der Netzausbau bedarfsgerecht optimiert werden. Die Kombination von Erneuerbare-Energien-Anlagen mit Speichern kann eine bedarfsgerechtere Stromeinspeisung ermöglichen und Erzeugungsspitzen abfangen“…

Mit jedem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energie steigt – auch nach Aussagen von Netzbetreibern – das Risiko der Netzinstabilität. Energiespeicher auf der Basis von Pumpspeicher-Kraftwerken stehen in nur geringer Kapazität zur Verfügung, ein weiterer Ausbau ist in Deutschland so gut wie nicht möglich. Speicher auf der Basis von Batterien wären extrem teuer und zudem mit technischen Risiken behaftet. Speicher sind und bleiben die Achillesferse der Energiewende. Eine Energieversorgung, die (Zitat) für Verlässlichkeit, Stabilität und Belastbarkeit steht, und zudem dieHerausforderungen Kosteneffizienz, Versorgungssicherheit und internationale Wettbewerbsfähigkeit erfüllt, ist mit 80 Prozent erneuerbarer Energie nicht zu erreichen. Quadratur des Kreises nennt man das Unerreichbare in der Mathematik.

4. Technologieoffenen Kapazitätsmarkt schnell implantieren

„Ausschreibungen für flexible Grundlastkraftwerke, insbesondere Gaskraftwerke mit Umstellungsperspektive auf Wasserstoff, werden priorisiert und pragmatisch gestaltet. Ziel ist dabei die Optimierung der Anreize für die kosteneffiziente Bereitstellung gesicherter Leistung“…

Investoren sind für Gaskraftwerke noch nicht in Sicht. Zu unsicher ist die Wirtschaftlichkeit der Backup-Kraftwerke. In Gaskraftwerken erzeugter Strom ist im Vergleich mit Kernenergie- und Kohle- Strom am teuersten. Die künftige Gasversorgung der Kraftwerke ist unsicher, da bereits in der jetzigen Situation – stets im Herbst – die Frage nach ausreichender Gasversorgung für Industrie und Haushalte aufkommt. Und der exorbitant teure und energetisch uneffektive Wasserstoff, zumal der grüne Wasserstoff, sollte unter den in Punkt 3 genannten Herausforderungen nicht in Betracht gezogen werden.

5. Flexibilität und Digitalisierung des Stromsystems voranbringen

Die Nachfrageflexibilität und die Digitalisierung des Stromsystems sind systemische Hebel zur Effizienzsteigerung und Voraussetzung für effiziente Synchronisierung von Netz-, erneuerbaren Energien-, Speicher- und Elektrolyseur-Zubau. Verbraucher erhalten marktnahe Preissignale. Lastmanagement, Batterien und andere Flexibilitätstools werden in variable Stromtarife und Netzentgelte integriert“…

Für Stromerzeuger und Netzbetreiber werden diese Maßnahmen Planungs- und Regulierungsvorteile haben. Vorteile für Haushalte sind zweifelhaft. Einerseits könnte die freie Wahl über den tageszeitlichen Betrieb von Haushaltsgeräten eingeschränkt werden, andererseits erhält der Stromlieferant Kontrollmöglichkeiten über den aktuellen Stromverbrauch in den Haushalten bis hin zur Möglichkeit, die Stromzufuhr zu begrenzen oder gar zu unterbrechen.

6. Einheitliche und liquide Energiemärkte erhalten und ausbauen

„Energiepreise und Marktliquidität sind zentrale Standortfaktoren. Die einheitliche Stromgebotszone bleibt erhalten; freie Märkte für Strom, Gas, Wasserstoff und CO₂ schaffen attraktive Rahmenbedingungen für Industrie, Investoren und Verbraucher“…

Der CO2-Emissionshandels wurde mit dem vom Menschen gemachten Klimawandel (für den es nicht einen einzigen Beweis gibt) begründet. Die Klimaentwicklung aber ist nicht oder nur marginal von CO2 abhängig. Somit erweist sich letztlich der Emissions- bzw. Zertifikatehandel als zusätzliche Einnahmequelle des Staates. Zugleich greift der Handel mit der Emissionsbegrenzung massiv in den unternehmerischen Betrieb ein. In privaten Haushalte führt die CO2-Bepreisung zu ansteigenden Strompreisen. Ernste Folge des Zertifikatehandels: Unternehmen verlegen ihre CO2 emittierenden Betriebe in Staaten, die keine CO2-Steuern erheben. Dem (vermeintlichen) Klimaschutz ist damit nicht gedient. „Politisch erzwungene Regulierungen wie der Great Deal“, schreibt Thomas Kolbe [2], „entwertet Kapital und machen Investitionen in marktfähige Produkte unattraktiv. Die Folge ist ein drastischer Kapitalabfluss – allein im Jahr 2024 flossen nach Angaben des Institutes der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) 64,5 Mrd. Euro an Nettodirektinvestionen ins Ausland ab.“

- Förderregime überprüfen, Subventionen systematisch senken

„Alle Fördermaßnahmen und Subventionen werden auf ihren volkswirtschaftlichen Nutzen hin überprüft und auf das unbedingt nötige Maß reduziert. Strompreise müssen sich an Marktmechanismen orientieren – nicht durch Dauerförderung künstlich niedrig gehalten werden“…

Dabei muss die Energieversorgung die Herausforderungen Kosteneffizienz, Versorgungssicherheit und internationale Wettbewerbsfähigkeit erfüllen. Die Energieversorgung muss dringend wieder marktwirtschaftlich ausgerichtet werden. Dazu gehört technologische Offenheit über die Art der Stromerzeugung.

8. Forschung zukunftsgerichtet vorantreiben, Innovationen fördern

„Innovation und technischer Fortschritt sind zwingendes Gebot, um das Energiesystem der Zukunft zu gestalten. Die Förderung von Forschung und Entwicklung trägt dazu bei, die technologische Entwicklung voranzutreiben, wirtschaftliche Skalierungspotenziale zu erschließen und auch die Kosten zu senken“…

Dazu muss die Förderung von Forschung und Entwicklung dringend auf die nukleare Entwicklung von Kernreaktoren der Generation IV und Small Modular Reactors (SMR) ausgerichtet werden. Diese Entwicklung wird weltweit betrieben. Ihr wesentlichstes Merkmal: Inhärente Sicherheit

- Wasserstoff-Hochlauf pragmatisch fördern, überkomplexe Vorgaben abbauen

„Der Hochlauf von Wasserstoff gestaltet sich ambitioniert, aber flexibel und technologieoffen. Überkomplexe Vorgaben – wie die strenge Definition von „grünem Wasserstoff“ auf EU-Ebene – werden abgebaut und durch pragmatische Kriterien ersetzt. Kohlenstoffarmer Wasserstoff (Low-Carbon Hydrogen) wird gleichberechtigt behandelt“…

Wenn die Herausforderungen Kosteneffizienz, Versorgungssicherheit und internationale Wettbewerbsfähigkeit eine Handlungsmaxime ist, kann Wasserstoff, insbesondere grüner Wasserstoff, zur Stromerzeugung keine Option sein. Schlechter Wirkungsgrad, extrem teuer und technologisch aufwändig. Im Fall der Auslandserzeugung fragwürdige politische Abhängigkeit, verbunden mit bislang ungeklärten Transportproblemen.

- Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCS/CCU) als Klimaschutztechnologie etablieren

„Die Abscheidung und Nutzung/Lagerung von CO₂ ist unverzichtbar für die Dekarbonisierung industrieller Prozesse. CCS/CCU müssen prominent und technologieoffen in den Regulierungsrahmen eingebunden werden“…

Die CO2-Abscheidung ist eine Notlösung zur „Rettung“ der Klimaschutzziele wie auch der Energiewende. Gleichwohl: Deutschlands Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen liegt bei etwa 1,8%. In Anbetracht des global steigenden Ausbaus der Kohlekraftwerke und folglich des Kohlebedarfs würde selbst eine vollständige CO2-Abscheidung in Deutschland nur einen marginalen Effekt auf die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre haben. Überdies, um es nochmals zu betonen, ist die Annahme, der Mensch verursache mit seinen CO2-Emissionen den Klimawandel, unbewiesen und bereits auch wissenschaftlich widerlegt. Die Kosten der CCS-Maßnahmen bei Fossilkraftwerken würden zu einer weiteren Preissteigerung des Stroms führen, es sei denn, die CO2-Besteuerung für Strom wird aufgehoben, was folgerichtig wäre.

Fazit

„Die Zukunft verlangt mehr Markt, Technologieoffenheit, Innovation sowie Ganzheitlichkeit und Systemorientierung. Alle Optionen für Flexibilität werden benötigt“…

Richtig, wie auch die Analyse der bisherigen Energiepolitik zu Beginn dieses Artikels. Aber der 10 Punkte-Plan wird an der missratenen Energiewende ohne radikale Abkehr vom bisherigen Weg kaum Verbesserungen herbeiführen, solange die angestrebte Klimaneutralität bis 2045 aufrecht erhalten bleibt. Die ökonomischen Probleme würden sich weiter verschärfen. Die Herausforderungen Kosteneffizienz, Versorgungssicherheit und internationale Wettbewerbsfähigkeit würden in keiner Weise erfüllt werden.

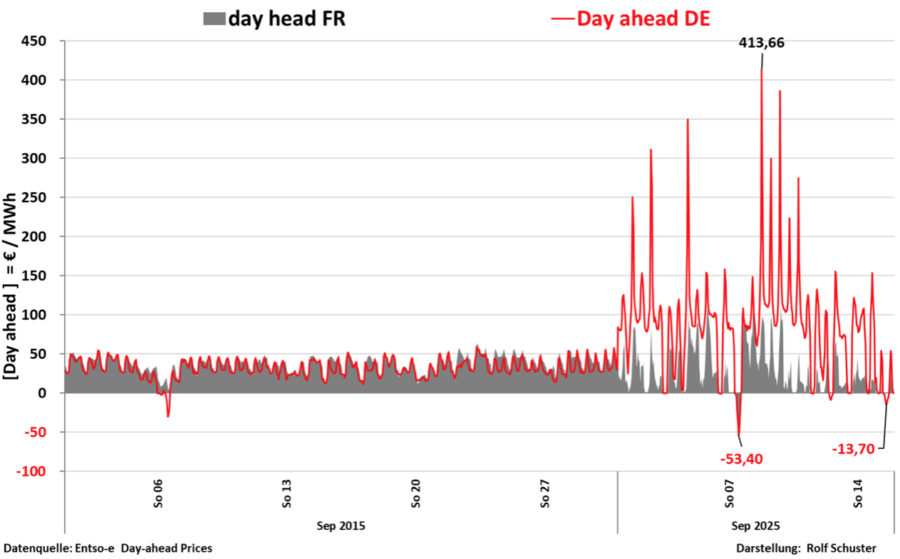

Die gewaltig schwankenden Strompreise an der deutschen Strombörse (im rechten Teil der Abbildung) zum Beispiel an einigen Septembertagen 2025 im Vergleich mit Frankreich (linker Teil) ist Ausdruck der überbordenden Stromerzeugung durch Windenergie-und Solaranlagen. Dieses Bild beschreibt einen Alarmzustand, der dringend Handlungsbedarf erfordert. Die Netzstabilität befindet sich am Limit.

[2] Thomas Kolbe, „Mehr Milei wagen“, Tichys Einblick 10/25